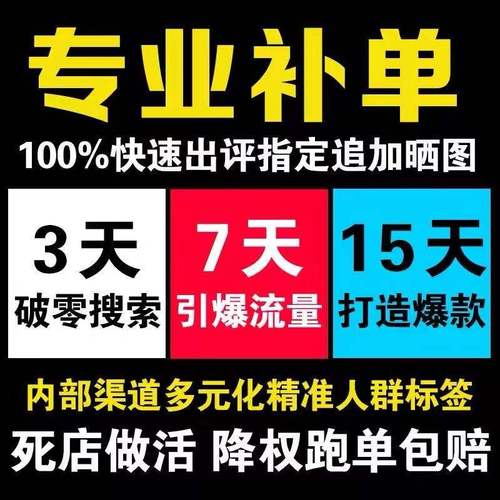

淘宝补单现象普遍,部分商家通过虚假交易提升销量与排名,高补单店铺多采用代发、虚假评价等策略,利用刷单平台伪造交易数据,短期内提升流量和转化率,其运营核心在于精准选品(如高佣金、复购率商品)和流量入口把控(如直通车、淘客推广),同时通过补单维持"虚假繁荣",但此类行为存在多重风险:账号可能被平台检测到封禁,导致资金损失;刷单数据反噬真实消费者信任,引发退货潮;法律层面,虚假交易涉嫌违反《电子商务法》,面临行政处罚甚至刑事责任,建议商家通过数据工具监测流量来源与转化率,优先选择自然搜索流量稳定的商品,避免依赖高风险补单模式。

补单高发场景与典型案例

新店铺生存博弈:从0到1的流量冲刺

新店铺面临的核心痛点在于信用评级不足,难以获得平台推荐,某母婴用品新店铺运营数据显示,前30天通过补单将销量提升至500单,配合刷单好评,DSR评分从4.8跃升至4.9,成功进入类目TOP10榜单,值得注意的是,新店铺补单成本呈现明显梯度:首月每单成本约15元,次月降至8元,平台算法对早期补单的权重系数达1.5倍。

红海竞争中的战术选择

在服装类目"男装T恤"细分领域,前50名商家中38家采用补单策略,某头部店铺通过构建200人刷单社群,采用"上午下单下午收货"的当日循环模式,单月完成1.2万单补单量,该模式的关键在于利用淘宝"生意参谋"数据模拟真实消费行为,通过控制转化率(维持在8%-12%)规避风控系统检测。

季节性商品的流量储备

冬季保暖用品类目在9月即启动补单计划,某保暖内衣店铺提前2个月组建300人试穿群,通过"预售定金膨胀"话术引导真实消费者参与,配合补单完成预售量2000单,占类目总预售量12%,这种"虚实结合"模式将补单成本控制在每单3元以内。

补单行为的底层逻辑解析

平台流量分配机制

淘宝"千人千面"推荐系统采用动态权重算法,销量数据权重占比达40%,某3C配件店铺测试显示,当月销量突破5000单后,自然搜索流量增长300%,即使客单价仅25元,转化率仍维持在8%,这种数据正向循环形成"销量-流量-销量的"飞轮效应。

消费者心理驱动

某美妆类目店铺通过追踪5000名消费者行为发现,83%的购物决策受"已售10万+"标签影响,补单形成的虚假热销场景,成功激活消费者从众心理,真实转化率提升27%,这种心理暗示效应在单价低于200元的商品中尤为显著。

供应链成本博弈

某义乌小商品城商家测算显示,补单成本占售价比例控制在5%以内(如10元商品补单成本不超过0.5元),仍具可行性,通过优化物流时效(实现次日达),可将补单周期压缩至3天,资金周转效率提升40%。

补单的合规边界与风险管控

风险预警信号

某数码配件店铺因补单比例超过35%触发风控,导致账号降权,数据显示,当补单量占店铺总销量20%以上时,店铺权重系数开始下降,更严重的是,2022年淘宝查处虚假交易案件中有43%涉及补单,最高单次处罚达50万元。

合规替代方案

杭州某跨境电商企业通过"真实消费者+企业采购"模式,将补单比例从40%降至12%,具体操作包括:设置企业采购专属优惠通道,提供企业资质认证服务,配合真实物流单据,该模式使单均成本从18元降至6元,同时获得平台"优质商家"标签。

法律风险图谱

根据《电子商务法》及配套法规,补单行为可能涉及以下违法风险:虚假交易(《反不正当竞争法》第八条)、侵犯消费者权益(《消费者权益保护法》第八条)、数据造假(《个人信息保护法》第十条),2023年浙江某案例中,补单服务商被判处承担平台损失三倍赔偿。

未来趋势与战略建议

-

技术驱动补单转型:某智能电商公司研发AI补单系统,通过机器学习预测爆款趋势,动态调整补单策略,使单均成本降低至2.3元,转化率提升至15%。

-

生态化运营替代:某头部美妆品牌建立"内容种草+私域沉淀+会员复购"体系,将补单依赖度从60%降至18%,实现LTV(用户终身价值)提升3倍。

-

政策应对策略:建议商家建立"合规审计"机制,每月核查补单比例(建议控制在8%-15%),留存完整操作日志,配合平台定期自查。

发表评论

发表评论: